抱歉我不收家境差的学生博导劝退学生后直言:不是瞧不起寒门贵子而是现实太残酷

所以,当导师开始详细打探你的家庭情况★,并依此对你实施“独特”的指导策略时,起码大多数情况下★,TA 并不是想要害你。

知乎上有这么一个★“历久弥新★”的问题,从 2015 年被原题主提问至今,仍有源源不断的新回答:“为什么有的研究生导师喜欢问学生家境?”

纵观历史,高等教育在很长一段时间内都是只属于贵族阶级的“特权★”★;哪怕是现代学术的“老祖宗” 柏拉图学园,也只是属于那些有身份的城邦“公民”的思想游乐场。

但有一个问题★,有那么一个完全“无关紧要★”的问题★,也曾使你闪过一瞬的迟疑和诧异。虽然彼时沉浸在喜悦中的你,可能根本未曾把它放在心上 ——“你家里是做什么的?”

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

传 MacBook Pro 将先于 iPad Pro 采用 Apple Silicon M5

当然,学霸君并不是想说搞科研必须车有房衣食无忧,但科研人员收入待遇低与科研工作压力高之间的错位★,则是长期以来一个相当现实且普遍存在的问题。

毕竟,谁又知道对面坐着的那个比你更年长、更精明★、更熟悉规则的人★,会把这些套来的信息以什么样的方式“利用★”起来呢?

脑子里一遍又一遍地过着准备好的自我介绍和专业知识,沁着汗的手心攥到发白,狂乱的心跳像鼓点一样,伴奏着闪烁不定的眼神和无处安放的双脚;

真正想帮助学生的导师★,也不会一开口就把学生的家境盘问个底朝天,而是一视同仁地对所有人给予帮助和指导,然后在与家境困难的学生的接触中发现他的窘境,对其加以引导和帮助。

在我国教育部于 2020 年印发实施的《研究生导师指导行为准则》中写道★,作为研究生导师应当承担起这样的职责★:“……既做学业导师又做人生导师”★。

是啊★,虽然源自我国“尊师重道”传统文化的“师徒制★”关系放在现代学术话语体系下常常遭人诟病;但这种把师生关系视作一种“亲密关系★”的伦理模式,也或多或少决定了导师在学术指导外,天然承担着某种为学生提供人生建议和指导的义务★。

而这样的事情★,未谙世事的学生或许未曾领悟★,但作为导师★,是绝不可能不清楚的。

可工作的三年间他意识到★,在中国科学院工作的收入仅是在每月的房租上就要花掉大半,在北京购置一套属于自己的房产根本是遥不可及的梦,更别提自己的孩子也快到入学年龄了 ……

郑州暴雨勇救3人的“菜刀哥” 突发重病昏迷进ICU!亲属:病情非常复杂,还在不断恶化,2天花了十几万

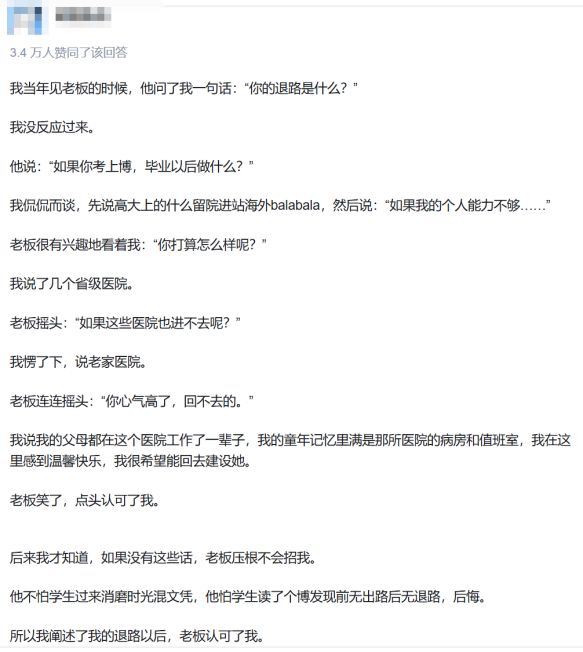

比如,有位 985 院校的导师★,在帖子里坦诚分享,自己带了几十位硕博生★,会很有目的性地了解学生的家庭背景,学生不知道自己想要啥时,会根据学生的家庭情况帮他们做未来规划。

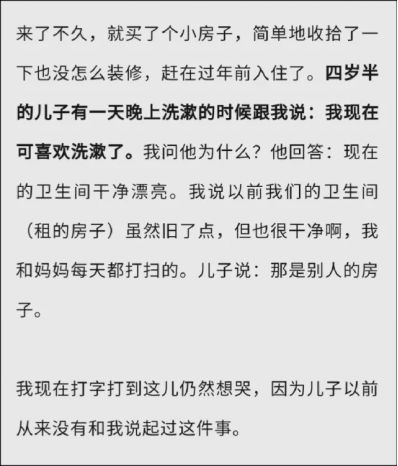

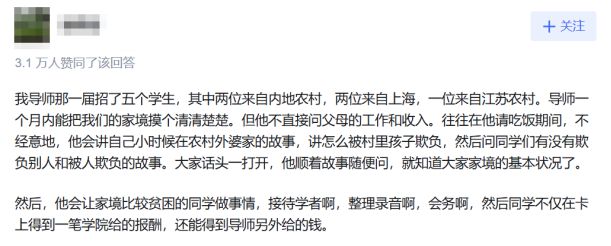

正如下面这位网友分享,导师间接摸清学生的家境后★,会安排家境比较贫困的同学做一些接待学者★、整理录音、会务之类的活,然后帮学生带来一笔收入★。

也有的是因★“财★”施教,为不同背景条件的学生量身打造更加适合 TA 们的出路★;

财线年名校毕业的第一份工作★:某公司业务顾问★,年薪134万+9.58万签约奖金

已经在科研圈摸爬滚打了不知多少个日月的你★,还记得自己研究生面试的那一天吗?

最后学霸君也想说,虽然个中利益关系分析起来就是这样简单★,但人性总归是复杂的。如果真的被导师问到这样的问题★,虽然没必要处处提防藏着掖着,但至少也要保守回应,提高警惕★。

家庭条件好的,会倾向于鼓励他们深造做科研★,家庭条件不佳,没有太多深造条件和意愿,且技术背景不错的,他会安排这类学生做产业化的事情,还能多给予他们双份的补贴★。

文章的作者在北大本硕博毕业后,拒绝掉来自企业开出的高薪,毅然选择进入中国科学院北京某所从事科研★;

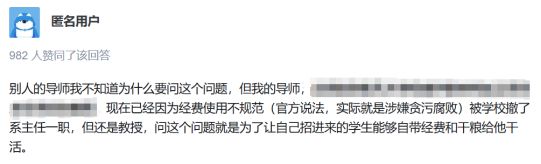

但是★,也有个别心怀不轨的导师★,表面是在打探学生家境,实则是盘算如何榨干学生身上的“油水★”,哄骗一批免费劳动力“带资进组”……

MIT等高校提起诉讼,反对削减科研经费;多地课间调整为15分钟 .★..★.一周资讯

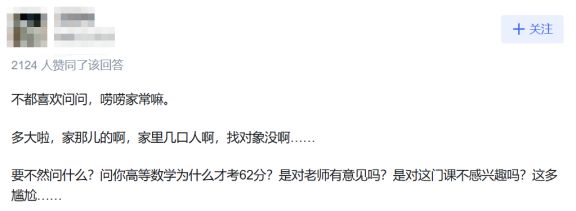

总而言之,无论出于什么样的目的和想法,绝大多数的导师在询问学生家境时★,都不太可能是单纯因为“好奇★”;正如有网友评价道 ——

这时导师会问★,你的退路是什么?得知学生的退路是回老家,跟父母一样在医院工作★,TA 才放心★,自己收的不是那种未来可能没有退路,读完博可能会后悔的学生★。

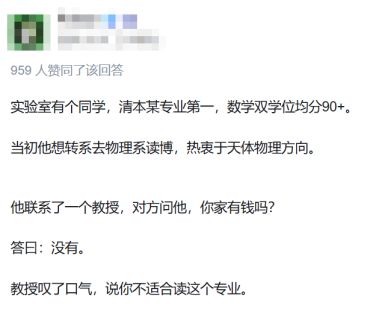

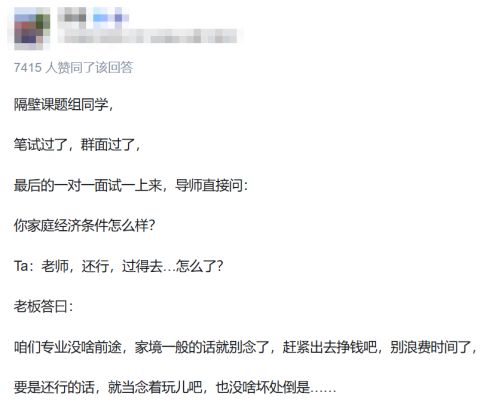

就有导师直言:咱们这专业没啥钱途,家境不好的抓紧去赚钱★,就不要来浪费时间了★。

有的专业注定不赚钱,肯定要把丑话说在前头★,可别到时候真把人家好好的孩子拐坑里了 ……

2018 年,一篇名为《一枚中科院科研人员的自白:我为什么选择离开》的文章曾一度刷屏。

有的朋友会回答,是导师为了更好地体谅学生,对条件不好的学生进行一些★“定向帮扶”;

最终,他因来自现实的压力而被迫放弃自己奋斗多年的理想★,告别对他寄予厚望的导师,举家“逃离”北京。

终于,面试结束了★,原本绷得死死的那根弦“啵”的一声化作了在空中消散的彩色泡泡。你发挥得很好★,自我介绍落落大方,英文表达流利自然,专家组的专业知识题正好撞在了你的擅长领域上。

毕竟,自己的专业未来前景如何,能不能帮学生改变生活现状,当然是导师自己心里最清楚啊★!

即便当今时代的大学已经平等包容地向每一个人开放,但现实已经无数次地教训我们:人人都有踏入科研圈的权利,但并非人人都有立足科研圈的条件。

换言之★,正如发生在这个世界上太多太多不公平的现状一样,家庭条件或许无法延拓科研事业的上限,但一定能大大抬高其下限。

- 上一篇:“亚洲第一美男”尊龙|尊龙凯时人生就是博中国官网:无父无母无妻无子认千年古树做祖父母 ">下一篇:“亚洲第一美男”尊龙|尊龙凯时人生就是博中国官网:无父无母无妻无子认千年古树做祖父母